身近な方が亡くなられたとき、深い悲しみと混乱の中で、葬儀の準備や各種手続きを進めなければならない場面に直面します。喪主や遺族は限られた時間の中で、冷静かつ的確に対応することが必要です。この記事では、逝去から葬儀、必要な主な手続きについて、時系列に沿って具体的に紹介します。

葬儀までに行うべき手続き

身近な人の訃報に直面した際、遺族は限られた時間のなかで数多くの判断と対応を迫られます。故人の搬送や安置、葬儀社との調整、市役所への届け出など、やるべきことは多岐にわたります。混乱を避けるためにも、各手順を順序立てて進めていくことが重要です。逝去の場所に応じた初動対応

亡くなった場所によって、対応の流れは異なります。病院での逝去なら、医師が死亡診断書を発行し、比較的スムーズに次の手続きへ移行可能です。一方で自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医による確認が必要になり、時間がかかることがあります。また、事故や自死といったケースでは、警察の関与が不可欠となり、検視や解剖など法的な手続きが発生します。葬儀社への連絡は早めに行い、搬送の手配を依頼しましょう。

すぐに葬儀社を決められない場合でも、搬送だけを引き受ける業者もあります。安置場所は自宅や専門施設のいずれかを選び、寝台車の手配も同時に進める必要があります。

安置後の打ち合わせと行政手続き

遺体を安置したら、速やかに葬儀に向けた打ち合わせに移ります。日程調整、会場選び、葬儀形式の決定など、家族や宗教関係者と相談しながら具体化していきます。火葬場の空き状況によっては、希望の日にちが取れないこともあるため、できるだけ早めに調整を始めるのが望ましいです。同時に必要となるのが、市役所への死亡届の提出と火葬許可証の取得です。死亡診断書を添えて提出しなければ火葬は実施できません。提出手続きは葬儀社が代行する場合もありますが、届出人の印鑑が求められるため、準備は怠らないようにしましょう。

喪主・遺族が対応すべき主要な手続き

葬儀の準備には、喪主や遺族が果たすべき多くの役割があり、それぞれの対応が葬儀全体の進行に大きく関わります。届出や寺院との調整、親族・関係者への連絡など、優先順位を見極めながら冷静に取り組むことが求められます。自分で対応する内容と葬儀社に委託できる部分を分けて考えることが重要です。参列者への連絡と案内の工夫

葬儀の日程と会場が決まったら、親戚や知人、勤務先など関係者への連絡を早めに行いましょう。まずは連絡リストを整理し、伝え漏れのないよう慎重に対応することが基本です。葬儀社が訃報の文章を作成してくれることもありますが、文面の確認や宛名のチェックは喪主の責任で行いましょう。家族葬のように参列人数を限定する場合は、参列を控えてもらう方への伝え方にも注意が必要です。たとえば家族のみで執り行いますと案内し、香典や供物を辞退する旨を明記すれば、誤解や気まずさを避けられます。

電話やメール、SNSなど、相手に応じて連絡手段を使い分け、ていねいかつ誠意ある対応を心がけると良い印象を与えられます。

葬儀費用の内訳を明確に確認する

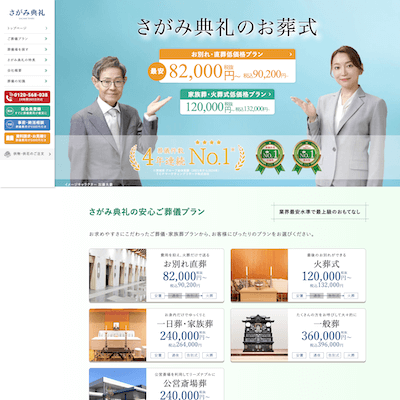

葬儀費用は複数の要素で構成されており、あらかじめ内訳を確認しておくことで予算超過を防げます。主な費目は基本費用、宗教関連費、接待費用、施設利用料の4つです。基本費用には式場代、棺、骨壺、花祭壇などが含まれ、葬儀の規模や内容により費用が変動します。宗教費用は僧侶など宗教者への謝礼や戒名料が中心で、地域や宗派によって金額にばらつきがあります。料理や返礼品などのおもてなし費用は、参列者数に応じて増減するため、事前に人数を想定しておくと安心です。

また、安置所や斎場の利用料も忘れず確認しておきましょう。葬儀社からの見積もりをていねいに見直し、不要な項目を省きつつ、自分たちの希望と費用のバランスを取ることが重要です。

葬儀後に行うべき法的・行政手続き

葬儀が終わった後も、遺族にはさまざまな届け出や申請が待っています。中には期限が設けられているものもあり、放置すると金銭的な損失や手続きの複雑化を招くおそれがあります。優先度の高いものから順に取り組み、必要に応じて専門家の力を借りることも視野に入れましょう。優先度の高い行政手続きと申請期限

早急に対応すべき代表的な手続きとして、14日以内に健康保険証の返却、10日以内に年金受給の停止手続きが必要です。これらを怠ると、保険証の不正使用や年金の過払い請求といったトラブルに発展する可能性があります。そのため、できるだけ早めに済ませましょう。また、葬祭費や埋葬料の申請も忘れがちですが、手続きをすれば自治体や健康保険から一定の補助金を受け取れます。さらに、遺産に関する手続きも重要です。

不動産や金融資産、株式などの名義変更、相続人同士の協議、そして相続税の申告・納付と、段階的に対応が必要です。不安がある場合は、税理士や司法書士のサポートを受けることで、安心して手続きを進められます。

代行可能な手続きと自力対応が必要なこと

葬儀前後の一部の手続きについては、葬儀社が代行してくれることもあります。たとえば、死亡届の提出、火葬許可証の取得、式場や火葬場の手配、供物や料理の準備、会葬案内状の作成などが該当します。これらを任せることで、喪主は精神的な余裕を持って葬儀に臨むことが可能です。一方で、寺院への連絡や戒名の依頼、読経の調整といった宗教的な対応は遺族が直接行うことが多いです。

また、死亡保険の請求、公共料金の契約変更、年金の手続きといった生活面の届け出も原則として本人確認が必要なため、自力で進める必要があります。